気管支喘息とは?

気管支喘息は、鼻から入った空気の通り道である気道に炎症が発生して、わずかな刺激に対しても過敏に反応して気道の内側が狭くなってしまう疾患です。

症状としては、発作的な咳や痰、喘鳴(ぜんめい:ヒューヒュー、ゼーゼーという音がする)、呼吸困難などがあります。なお、気管支喘息は一見、風邪が長引いているようにも見えますが、風邪とは異なり、下記のような特徴があります。

気管支喘息の特徴(風邪との見分け方)

1)症状が突発的

気管支喘息の症状は、ずっと続いているというよりは突発的発作が出ます。発作と発作の間は、症状はほとんどないことが多いです。

2)症状の程度が幅広い

気管支喘息の発作は、咳が出る程度(軽症)から、息苦しくて横になることができない程度(中等症)、苦しくて動くことさえできず酸素不足になるような状態(重症)までさまざまです。しかも、短時間で状態が変化することがあります。

3)症状の出やすい環境因子がある

気管支喘息は、下記のような環境下で症状が出やすかったり、症状が悪化するという特徴があります。

●夜間から明け方

●季節の変わり目など、気温差が大きい時期

●気圧の変化、とくに低気圧が通過するとき

●埃っぽい環境、アレルゲンが多い環境(※1)、粉塵吸入時、喫煙など

●疲労やストレスでなど精神的に不安定なとき

●風邪やインフルエンザなどウイルス感染があるとき

●非ステロイド系沈痛解熱薬を服用したとき(アスピリン喘息)

※1:動物の毛、皮膚のかけら、ダニ発生が増える状況など

喘息発作が起きる仕組みと、気道の炎症のタイプ

喘息発作が起こると、どうして息苦しいの?

気管支喘息は、慢性的に気道が炎症を起こしている状態です。この状態から喘息発作が起こるのは、どのようなメカニズムでしょう。その仕組みについて簡単に解説します。

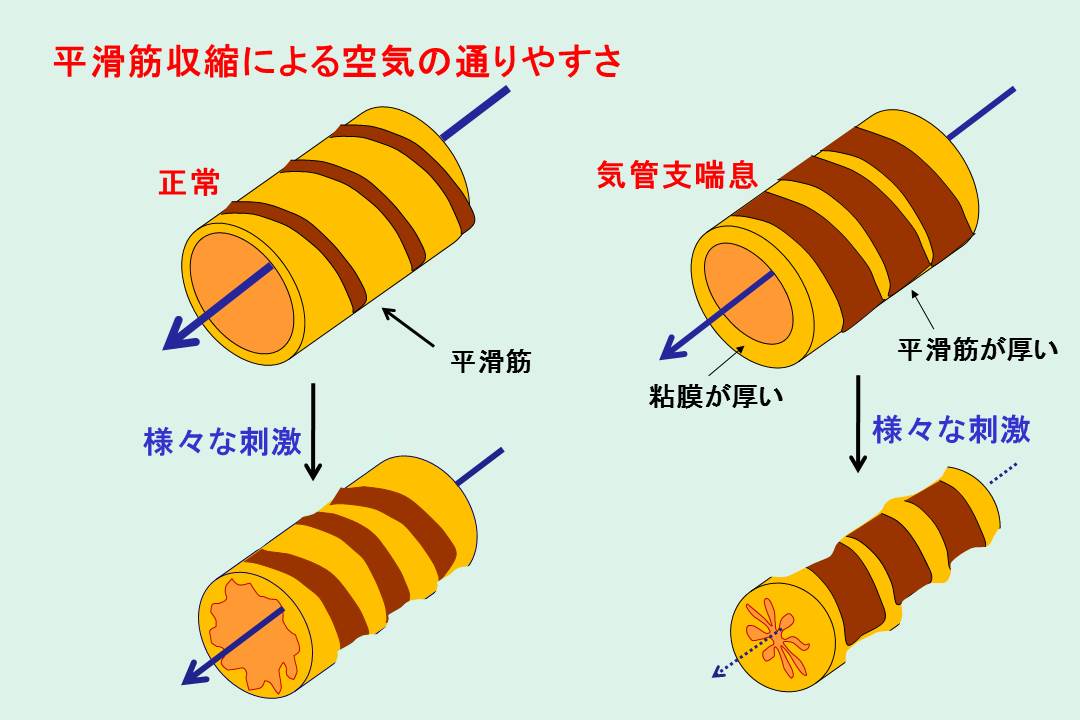

下の図は正常な人(左)と、気管支喘息患者さん(右)の気管支を半分にして比較したものです。その気管支というチューブの内側には「粘膜(粘液を分泌し、線毛の働きで外界から入ってきた異物を、口の方に移動させ除去する働きをもつ)」があり、外側を平滑筋(へいかつきん)という筋肉が取り巻いていますが、気管支喘息患者さんの気管支粘膜は分厚くなり、平滑筋も正常よりもっと厚さを増します。さらに水色で示されている粘液(ねばねばの液体)が増加するために気道は正常より狭くなります。

Nature Review 2015. DOI: 10.1038/nrdp.2015.25より改変

平滑筋は自動的に伸び縮みし、空気の流れを調節しています。正常な気管支であっても外界から煙やホコリが侵入しようとすると、それに反応して平滑筋が収縮し、それ以上の侵入を阻止しようとします(下図左側)。この時少し息苦しく感じたり、咳が出るのを私たちは経験します。

一方気管支喘息では粘膜が炎症で厚くなり平滑筋も増えるため、煙やホコリを吸引することで強い平滑筋の収縮がおこってしまい、(下図右側)空気通りが極端に低下します。これが喘息発作です。すなわち粘膜に炎症が起きていることが喘息発作をきたす重要な原因だということです。

気管支喘息の炎症のタイプは?

気道の炎症が喘息発作をもたらす、気管支喘息。では、そもそもどうして気道に炎症が起きるのでしょう。その原因は、私たちの体に備わっている防御機能にあります。私たちは呼吸するたびに、空気に混ざっているアレルゲン(ハウスダスト、カビなど、アレルギー症状を引き起こす原因物質)や、細菌、ウイルスなどの微生物、昆虫の断片を含んだ粉塵などを絶えず吸い込んでいます。それらは私たちの体にとって異物であり、体は異物を排除しようと働きます。そのときに中心になって働くのが、体を守る免疫細胞「白血球」であり、その過剰な反応が気道に炎症を起こしていると考えられています。

さらに現在、医学の研究が進み、気道の炎症には大きく分けて「2型炎症」と「非2型炎症」の2種類あることがわかっています。それぞれの炎症のタイプについて簡単に説明します。

1)2型炎症による気管支喘息

2型炎症による気管支喘息は、簡単にいうと、好酸球(白血球の一種:ある種の寄生虫に対して体を守る免疫機能を担う)が主役となって炎症を起こすタイプです。気管支喘息を患う人の60〜80%が、こちらに分類されます。

2)非2型炎症による気管支喘息

非2型炎症による気管支喘息は、簡単にいうと、好中球(白血球の一種:細菌感染のとき中心になって働き、膿を発生させる)が主役となって炎症を起こすタイプです。気管支喘息を患う人の20〜30%が、こちらに分類されます。

気管支喘息の早期発見・早期治療の重要性

前章で解説したように、気管支喘息は炎症のタイプによって分類され、それぞれに適した治療法が開発されています。したがって、気管支喘息の人はできるだけ早く自分の炎症タイプを知り、適切な治療を開始し、病状の悪化を防ぐことが重要です。なぜなら、気管支喘息の症状が悪化して慢性化すると、粘膜が変化して元に戻らなくなるリスクがあるからです。さらに、気管支喘息が慢性化すると徐々に肺機能が低下することも知られており、早期発見と治療が重要です。

また、診断を受ける際の心構えとして知っておきたいのは、「気管支喘息になるのは、患者本人や両親の責任ではない」ということです。気管支喘息になる人は、子どもの頃にアトピー性皮膚炎を発症し、アレルギー性鼻炎を経て、この病気に至ることがよくあります。そうした場合、両親は「自分たちに原因があるかも…」と考えがちです。でもこの病気は決してそうではなく、「体内に侵入する異物への反応が大きい」という体質によるものであり、それは防ぐことができません。不安やストレスを感じることなく、適切な治療を受けることを考えましょう。

なお、気管支喘息になったら、悪化するリスクをなるべく遠ざけることも大切な心がけです。

気管支喘息の治療方法

気管支喘息の治療目標は、健康な人と変わらない日常生活を送ることです。完治は難しいため、症状をコントロールすることが治療の主眼となります。軽症、中等症までの治療の基本は、吸入ステロイド薬+長時間作用型β刺激薬合剤使用で症状のコントロールを図ります。

主な治療薬についてご紹介します。

基本となる治療

1)気道の炎症を軽減しコントロールする薬

●吸入ステロイド薬

すべての重症度の人に適応されます。

●ロイコトリエン拮抗薬

2型炎症において、好酸球の働きの一部を抑えます。

●抗アレルギー薬、副腎皮質点媚薬

アレルギー性鼻炎などを合併した場合などに使用します。

●キサンチン誘導体(テオフィリン徐放製剤)

ゆっくり溶ける作用時間の長い薬で、気管支を広げる働きがあります。

2)気道の平滑筋を弛緩させる薬

●長時間作用型β2刺激薬

吸入ステロイドとの合剤で使用することが多い薬です。

●短時間作用型β2刺激薬

急激な喘息発作時(突然息が苦しくなったときなど)に使用して気管支を広げます。

●長時間作用型ムスカリン拮抗薬

気管支平滑筋を支配している副交感神経の興奮を安定して低下させ平滑筋を弛緩させます。

発作発生時の治療

●経口または点滴による副腎皮質ホルモン投与

強い発作や発作が長引いているときに使用します。

●短時間作用型β刺激薬の吸入

急激な喘息発作時(突然息が苦しくなったときなど)に使用して気管支を広げます。

救急で使用される薬

●キサンチン誘導体

発作時に、設備人員の整った救急施設で超重症の症例に対して点滴投与されます。

重症例に対する抗体製剤

●基本的にインターロイキン(免疫系細胞から分泌されるタンパク質)をストップさせます。

このほか、発作が多く薬剤治療で軽快しない超重症な症例に対しては、全身麻酔を行い、気管支鏡化にカテーテルを挿入して熱で平滑筋を死滅させる治療を行うことがあります。

気管支喘息の総まとめ

風邪をひくと咳が長引く、タバコの煙が苦手といった症状がある方は気管支喘息のリスクがあるかもしれません。

少しでも心当たりのある方は、まずはセルフチェックをしてみましょう。